Replace

Wie lassen sich Tierversuche ersetzen? Dafür steht der Grundsatz „Replace“ (=Vermeiden) des 3R-Prinzips.

Das deutsche Tierschutzgesetz erlaubt den Einsatz von Versuchstieren nur, wenn alle geeigneten Alternativmethoden ausgeschöpft sind.

Können Forschende den Versuch beispielsweise auch mit Bakterien oder Zellkulturen durchführen, müssen sie diese verwenden. Erst danach dürfen sie Wirbeltiere wie die Maus nutzen.

Die Forschung entwickelt bereits heute viele Alternativen, um Tierversuche zunehmend zu ersetzen oder die Anzahl der Versuche zu verringern.

Unter Alternativmethoden versteht man alle Methoden, die im Sinne des 3R-Prinzips angewendet werden können. Dazu gehören insbesondere tierversuchsfreie und tierfreie Technologien. Diese Methoden umfassen unter anderem die Forschung an Organvorstufen (Organoiden) beziehungsweise Zellkulturen oder auch Computersimulationen.

Der Begriff Alternativmethode schließt aber auch den Ersatz von belastenden Tierversuchen durch Versuche an weniger empfindungsfähigen Tieren (z.B. Fruchtfliegen oder Fadenwürmern) ein.

Anforderungen an alternative Methoden

Alternativmethoden müssen mindestens eine dieser drei Anforderungen des 3R-Prinzips erfüllen:

- eine tierversuchsfreie Methode ersetzt den Tierversuch (Replacement)

- die Anzahl der Versuchstiere sinkt (Reduction)

- die Methode vermindert Leiden oder Schmerzen der Versuchstiere (Refinement)

Vorteile von Alternativmethoden

Wieso arbeiten Forschende weltweit an neuen Verfahren, um Tierversuche durch andere Methoden zu ersetzen? Zum einen, um ethischen Anforderungen der Gesellschaft zu entsprechen. Zum anderen auch aus Gründen der Effizienz. Denn Alternativmethoden sind oft günstiger als Tierversuche und nehmen häufig weniger Zeit in Anspruch. Tierversuche stellen demnach nicht immer die effizienteste beste Option dar. Vielmehr bilden sie ein Teil im Methodenmix, aus dem Wissenschaftler*innen das Verfahren wählen, das für ihre Fragestellung am besten geeignet ist.

Institutionen wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Bundesinstitut für Riskobewertung, die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die Stiftung SET fördern und unterstützen Wissenschaftler*innen dabei, Alternativmethoden zu entwickeln. Forschende arbeiten stetig daran, Alternativen zum Tierversuch zu finden – unter anderem innerhalb des Forschungsverbunds „R2N – Replace und Reduce aus Niedersachsen“.

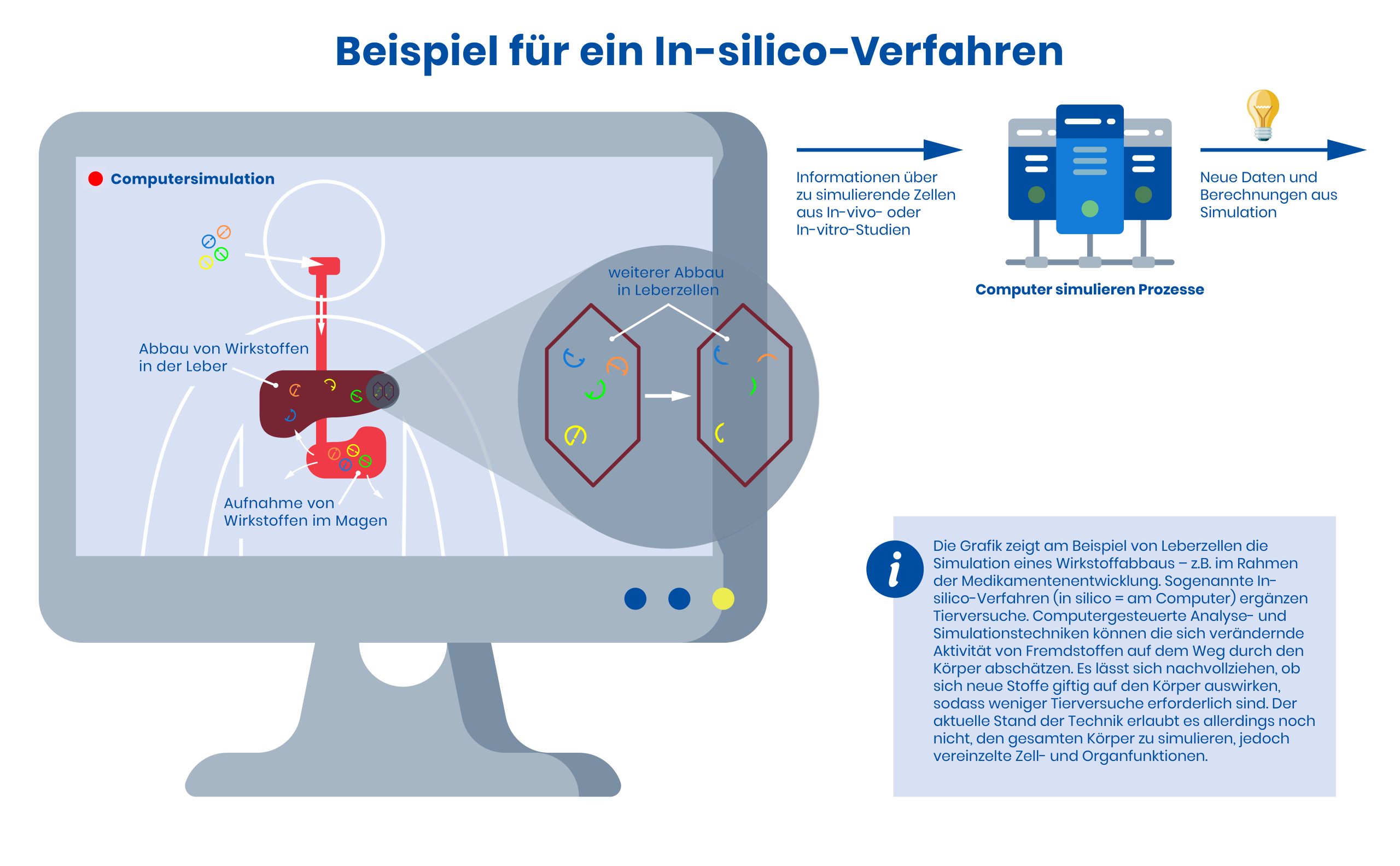

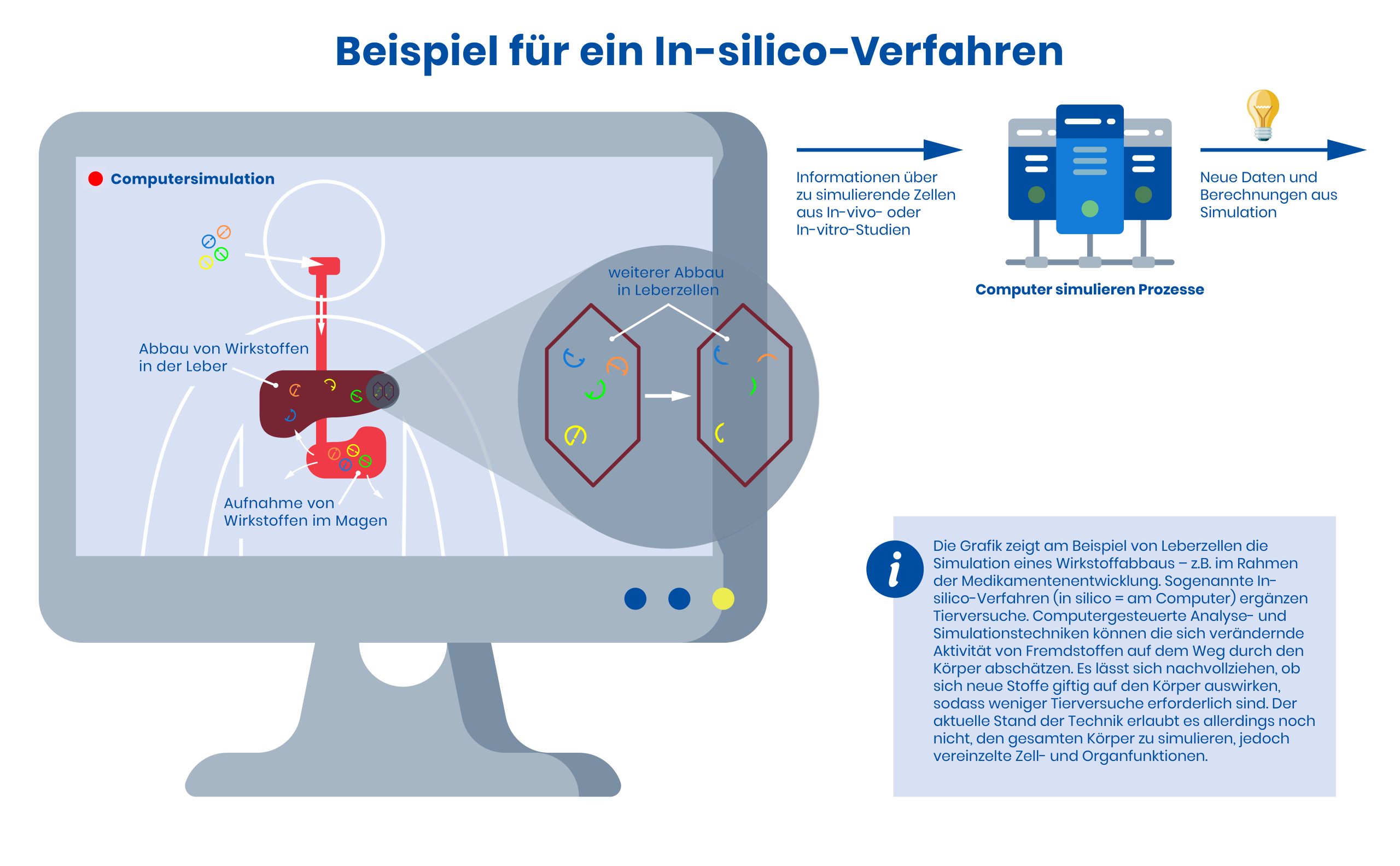

Diese Verfahren lassen sich einteilen in In-vivo-Verfahren (= im lebenden Organismus; als Alternativverfahren in niedrig entwickelten Tieren wie Insekten oder beispielsweise in angebrüteten Hühnereiern), In-vitro-Verfahren (= „im Reagenzglas“, meist in Zellkulturen), und Ex-vivo-Verfahren (= außerhalb des lebenden Organismus). In-silico-Verfahren (= am Computer) ermöglichen z.B. die Simulation von Vorgängen oder die Vorhersage bestimmter Wirkweisen von Substanzen aufgrund ihrer Struktur oder der Reaktionsmuster in Zellen.

Alternative Verfahren

Untersuchungen, die im lebenden Organismus stattfinden, heißen In-vivo-Verfahren. Als alternative Verfahren gelten hier nur Versuche, wenn dafür keine Wirbeltiere eingesetzt werden, sondern bestimmte Wirbellose wie Fruchtfliegen und Fadenwürmer. Bei diesen geht man momentan nicht davon aus, dass sie leidensfähig sind. Dies trifft auch auf bestimmte Entwicklungsstadien von Tieren zu (z.B. Larven bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie selbständig Nahrung aufnehmen können).

Microdosing-Verfahren bieten die Möglichkeit, Experimente am Menschen durchzuführen. Freiwillige Personen erhalten Wirkstoffe in so geringer Menge, dass keine gesundheitlichen Auswirkungen auftreten können. Messungen können zeigen, wie die Wirkstoffe aufgenommen und im Körper verteilt, verstoffwechselt und ausgeschieden werden. Dieses Vorgehen steht jedoch wegen des Versuchs am Menschen aus ethischer Sicht in der Kritik. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass Wissenschaftler*innen die Wirkstoffe extra für das Microdosing-Verfahren entwickeln müssen.

Ob zweidimensionale Kulturen von Zelllinien oder nachgebildete Organsysteme auf sogenannten Biochips – den In-vitro-Verfahren ist gemein, dass Wissenschaftler*innen statt an Versuchstieren mit menschlichen und tierischen Zellen experimentieren. „

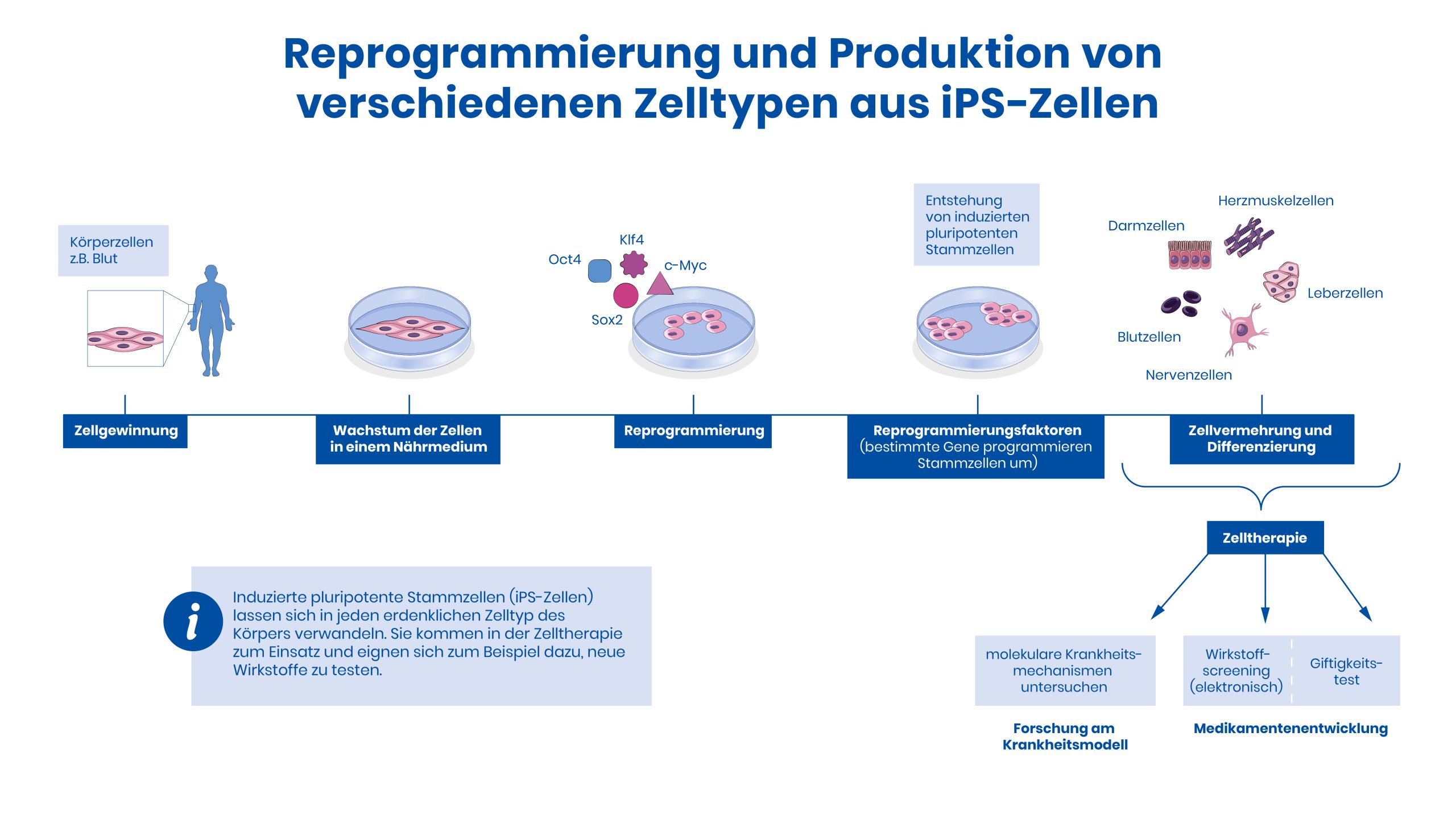

Für In-vitro-Verfahren sind i.d.R. Zellkulturen erforderlich. Zellkulturen sind isolierte Zellen, die vermehrt werden. Mit ihnen haben Forschende beispielsweise die Möglichkeit, einen Zellstoffwechsel zu untersuchen. Es besteht ein Unterschied zwischen primären Zellen (siehe Ex-vivo-Verfahren) Zelllinien und Stammzellen. Die beiden letztgenannten haben eine längere Lebensdauer und können unbeschränkt wachsen.

Darstellung von Organ- und Gewebefunktionen in 3D-Modellen

Zelllinien verwenden Forschende meist unverändert als 2D-Zellkulturen, d.h. die Zellen wachsen in nur einer Lage auf einer Kulturoberfläche und haben dementsprechend nur in einer Ebene zueinander Kontakt. Sie arbeiten jedoch zunehmend daran, die Vorgänge innerhalb des Körpers besser widerzuspiegeln. Dies wird z.B. durch 3D-Zellkulturen erreicht. Hierbei haben die Zellen kontakt in zwei Ebenen, also nebeneinander und über-/untereinander.

Diese Kulturen bestehen aus einem oder mehreren Zelltypen. So können komplexe Strukturen wie Herzgewebe oder Blutgefäße mittlerweile in 3D-Zellkulturen abgebildet werden. Ein anderes Beispiel stellt eine in der Petrischale gezüchtete mehrschichtige menschliche Epidermis (äußere Hautschicht) dar. Damit können Wissenschaftler*innen die Wirkung von Chemikalien auf die Haut auch ohne Tierversuche untersuchen.

Auch bei den sogenannten Organoiden handelt es sich um dreidimensionale Modelle, die ein bestimmtes Organ wie die Lunge, den Darm oder auch das Gehirn aus Stammzellen nachbilden. In solchen Organoiden lassen sich Gewebe- und Organfunktionen wesentlich realitätsnäher darstellen als in einfachen 2D-Zellkulturen basierend aus Tumorzellinien.

Allerdings haben auch solche Modelle ihre Grenzen, spätestens wenn das Zusammenspiel unterschiedlicher Organsysteme eine Rolle spielt.

Um sehr komplexe Vorgänge im Organismus nachzubilden, stehen Forschende seit einigen Jahren sogenannte Organ-on-a-chip-Systeme zur Verfügung. Die Forschung sieht großes Potential in dieser noch neuen Technologie, die sich rasant weiterentwickelt. Dabei handelt es sich um Systeme, in denen künstlich erzeugte, organähnliche Zellverbände gezüchtet werden, um bestimmte Organfunktionen nachzubilden. Es lassen sich Wirkstoffe zuführen und verschiedene Bedingungen wie die Sauerstoffkonzentration können automatisiert gemessen werden.

Organ-on-a-chip-Systeme gibt es inzwischen für Organe wie Darm, Leber, Lunge und Niere sowie für Nervenzellen. Außerdem gibt es bereits Multi-Organ-Chips, bei denen mehrere Organ-Systeme miteinander verknüpft sind. Solche Systeme bieten bisher nicht die Funktion, tausende Wirkstoffe gleichzeitig zu testen. Allerdings stellen sie einen großen Vorteil für die zukünftige Testung von Wirkstoffkandidaten dar, indem die Systeme komplexe Funktionen von Organen zeigen sowie automatisierte Abläufe innehaben.

Neben der Medikamentenentwicklung können die Systeme bei Giftigkeitsprüfungen zum Einsatz kommen sowie zur Untersuchung von Krankheitsmodellen und neuen Therapieansätzen.

Mit Ex-vivo-Verfahren sind Untersuchungen von lebenden Geweben oder isolierten Organen außerhalb eines lebenden Organismus gemeint. Das Ziel besteht darin, Gewebe oder Organe in ihrem aktuellen Zustand für Analysen zu nutzen, ohne diese zu züchten. Das unterscheidet Ex-vivo-Verfahren von In-vitro-Verfahren. Die Untersuchung geschieht demnach innerhalb eines begrenzten Zeitraumes sowie in einem dafür geeignetem Lebensumfeld.

Gewebe oder Organe für solche Ex-vivo-Tests können entweder durch das Töten eines Tiers und der anschließenden Organentnahme – dies gilt gesetzlich nicht als Tierversuch (TierSchG § 4 Abs. 3) – oder auf Schlachthöfen gewonnen werden. Anschließend werden die isolierten Organe an geeignete Systeme angeschlossen, sodass ihre Funktionen erhalten bleiben und Forschende Untersuchungen durchführen können. So können Wissenschaftler*innen unter anderem Herz, Lunge, Niere oder Leber unter kontrollierten Bedingungen untersuchen.

- Ganze Organe oder Stoffkreisläufe lassen sich auf Grund der extrem hohen Datenmengen, die der Computer verarbeiten müsste, nicht simulieren.

- Je komplexer das Organ, desto höher ist die Gefahr von Zufallsereignissen, die sich anhand der Methode nicht simulieren lassen.

Computersimulationen oder aufwendige Berechnungen (u.a. mittels künstlicher Intelligenz) stellen eine wichtige Ergänzung zu den oben genannten Methoden dar. Sie heißen auch In-silico-Verfahren. Das bedeutet, dass hochleistungsfähige Rechner bestimmte chemische Vorgänge in Organismen simulieren, die Eigenschaften oder Wirkweisen von Substanzen vorhersagen oder Reaktionsmuster anhand großer Informationsmengen darstellen können. Zum Beispiel können Forscher*innen so herausfinden, wie lange der Körper braucht, um bestimmte Wirkstoffe von Medikamenten abzubauen oder welche Veränderungen an Substanzen notwendig sind, um weniger Nebenwirkungen aufzuweisen.

Allerdings kann dieses Verfahren alleine Tierversuche nicht vollständig ersetzen . Um Versuche simulieren zu können, müssen Forschende diese zunächst einmal durchgeführt haben. Der Computer benötigt also Daten auch aus Tierversuchen. Um die Erkenntnisse aus der Computersimulation zu überprüfen, können wiederum Tierversuche erforderlich sein. Dennoch führt diese Methode dazu, die Anzahl an Tierversuchen zumindest zu minimieren. In Kombination mit anderen Alternativmethoden aber ist es denkbar, dass ein vollständiger Verzicht auf Tierversuche in bestimmten Forschungsbereichen erzielt werden kann.

Der Unterschied zwischen regulatorischer und Grundlagenforschung

Trotz der großen Forschungsbemühungen ist es unwahrscheinlich, dass die medizinische Forschung in Zukunft vollständig auf Tierversuche verzichten kann. Denn alternative Verfahren können meist nur Teilaspekte der komplexen Vorgänge im Körper abbilden.

Basierend auf dem derzeitigen Stand der Technik schreiben außerdem nationale und internationale Vorschriften wie Chemikaliengesetze, Arzneimittelrichtlinien und Umweltgesetze Tierversuche explizit vor. Unter anderem, um die Giftigkeit von Substanzen zu überprüfen und die Zulassung von Medikamenten zu erlangen – zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung bilden – wie der Name bereits andeutet – die Grundlage für die weitere angewandte Forschung. Tierversuche in der Grundlagen- und angewandten Forschung unterliegen der Genehmigungspflicht, jedoch keinem standardisierten Verfahren.

Sie werden durchgeführt, um sehr umfangreiche Fragestellungen zu beantworten. Daraus ergeben sich Unterschiede in der Entwicklung und Anwendung von Alternativmethoden in der Grundlagen- und angewandten Forschung, auch wenn die oben vorgestellten Prinzipien der Methoden identisch sind.